概要

撹拌翼によって発生する旋回流を上下の循環流へと変換するために取り付ける案内板のことをバッフル(邪魔板)といいます。

特に低粘度の液を撹拌する場合には、バッフルの設置は必須となります。

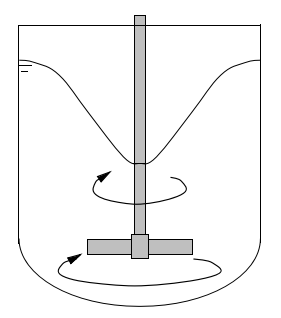

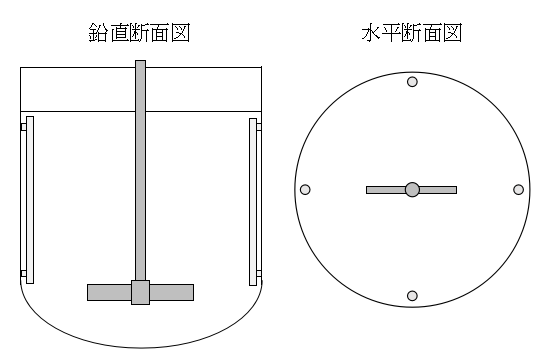

上図に示すように、バッフルが無いと液は回転方向に沿ってぐるぐる回るだけで混合効果はほとんどありません。撹拌翼と液が同じように回っていることから、この状態を供回りといいます。

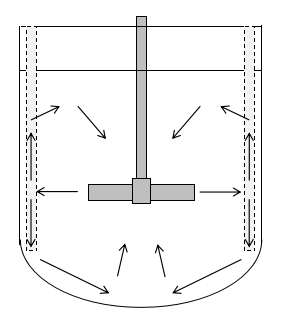

一方でバッフルを設置した場合には、液はバッフルに当たって上下方向へと流れます。この上下循環流により槽内の液が混合します。

上下循環流が良好であれば、混合状態も良好であると言っていいでしょう。バッフルには撹拌翼だけで上下循環流を生み出せない場合に、フォローする働きがあります。

したがって、撹拌槽の設計では撹拌翼だけでなくバッフルの設置有無も含めて検討する必要があります。

バッフルの種類

バッフルにも様々な形状があり、混ぜる液によって使い分けられています。

この記事ではよく使用されるバッフル形状を紹介します。

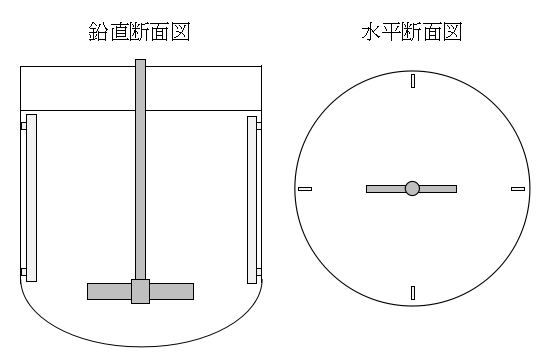

板バッフル

最もスタンダードな薄い板状ののバッフルです。

板幅は通常、槽径の1/8~1/12くらいの幅がバランスが良いです。

長さは撹拌槽の下鏡部の溶接線から、液面までの長さが一般的ですが、場合によってはもっと短くすることもあります。

形状的に他のバッフルよりもバッフル効果が高く、しっかりと旋回流が上下流へと変換されます。

一方で、板の背面に汚れが付着しやすい点や、撹拌機に必要とされる動力が高くなるのがデメリットです。

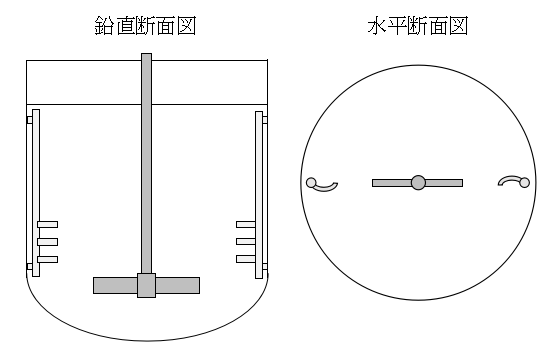

棒バッフル

パイプ等の棒状のバッフルです。

バッフル効果は板バッフルより低いものの、丸いため流れによどみが生じづらく付着が少ない点がメリットです。

重合系で特に重合物が付着しやすい系で使用されることが多いです。

フィンガーバッフル

棒バッフルに指のような形をした突起物がくっついた形状をしています。

付着しやすい系において、棒バッフルではバッフル効果が足りない場合に、フィンガーバッフルが選定されることがあります。

板バッフルと棒バッフルの間くらいの位置づけでしょうか。

棒バッフルと同様に重合系で使用されることが多いです。

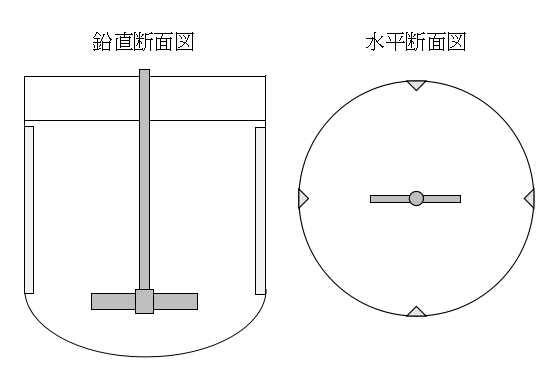

デルタバッフル

壁面に△のような形で配置されるバッフルです。

他のバッフルは壁面と少しすき間を空けて配置されることが多いですが、デルタバッフルは壁面とのすき間がないのが特徴です。

付着しづらく、付着してもジェッターで洗浄しやすいのがメリットです。